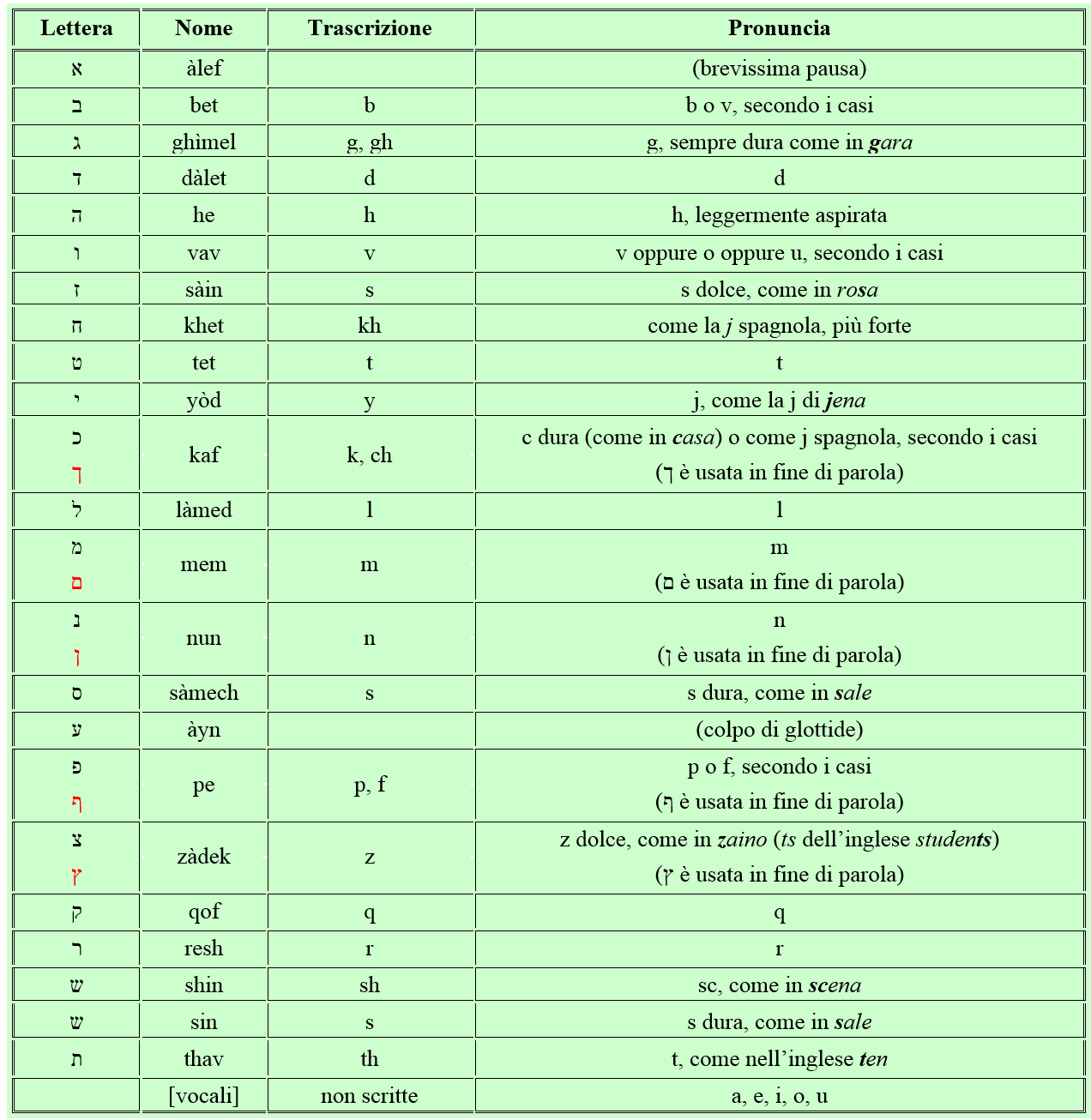

Scrittura e fonetica dell’ebraico

L’ebraico si scrive da destra a sinistra. L’alfabeto comprende 22 lettere, tutte consonanti (cinque delle quali posseggono una forma distinta in fine di parola). L’alfabeto ebraico non ha vocali. I piccoli segni posti al di sopra, al di sotto o all’interno delle lettere sono un’aggiunta posteriore (nyqùd, “puntatura”, vocalizzazione), inventata a Tiberiade nel 7° secolo, e non vengono usate neppure nell’ebraico moderno.

La caratteristica più nota ed evidente della scrittura ebraica corrente è la forma squadrata delle sue lettere. Occorre quindi stare attenti a non confondere tra loro alcune lettere, e precisamente: א con צ; ד con ו; ה con ח; ב con כ; ו con ז; ד con ר; י con ו; ג con נ; ח con ת; ע con צ. Perfino alcuni scribi fecero a volte confusione nelle trascrizioni, specialmente se il testo da ricopiare era usurato.

L’alfabeto ebraico quadrato che oggi conosciamo è una variante dell’alfabeto aramaico usato ufficialmente dall’impero persiano, alfabeto che aveva rimpiazzato il precedente alfabeto fenicio-ebraico impiegato nel Regno di Giuda, nel Regno di Israele e in gran parte del Medio Oriente antico prima della cattività babilonese. Quest’antico alfabeto si estinse completamente dopo la rivolta di Bar Kokhba contro i romani nel secondo secolo; lui stesso fece coniare delle monete usando quell’alfabeto. Esso compare ancora oggi su alcune monete dello Stato di Israele, la cui valuta è lo shèkel. L’alfabeto ebraico non ha lettere diverse per le minuscole, come il greco. L’alfabeto corsivo, usato nella scrittura a mano, non è biblico; fu ideato da comunità ebraiche ashkenazite europee. Chi, per curiosità, volesse vederlo, lo trova all’indirizzo http://www.hebrewworld.com/ab.html.

Struttura della lingua ebraica

Nelle lingue semitiche (quindi, anche nell’ebraico) una caratteristica importante è la radice. La radice è un morfema composto da tre o quattro lettere (di solito tre). Da tali radici vengono derivate parole (vocaboli e verbi) riconducibili ad uno stesso campo semantico. La radice, modificata da prefissi, da suffissi e adeguatamente vocalizzata, assume significati diversi. Diamo un esempio. La radice כ-ת-ב (k-t-v) esprime l’idea dello scrivere. Da essa deriva katàv, “scrivere”; miktàv, “lettera”; katòv, “scritto”, kitèv, “incidere”; hiktìv, “dettare”; miktavàh, “scrittoio”, ketàv, “scrittura”. – In rosso la radice.

Il verbo ebraico

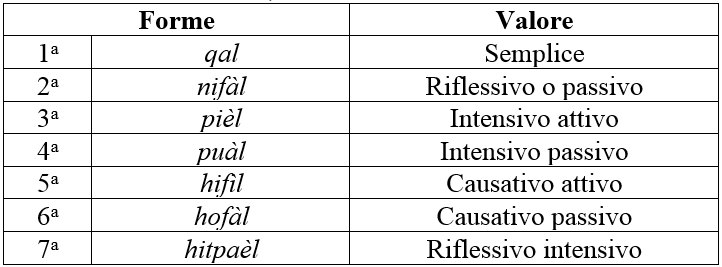

I verbi ebraici hanno sette coniugazioni o forme, dette binyanìm (“costruzioni”). La prima forma, la più semplice, è detta qal (קל), “leggera”, ed esprime l’azione nel modo più elementare. Nel dizionario i verbi sono rintracciabili sotto questa forma. Se cerchiamo in un dizionario ebraico, ad esempio, “scrivere”, troveremo la voce כתב (katàv), che è nella forma qal e significa “scrisse”. Così per tutti verbi; il dizionario dà sempre questa forma, che per noi corrisponde al passato remoto, terza persona singolare. Nei vocabolari italiani noi troviamo i verbi all’infinito (esempio: amare, mangiare, dormire); in quelli ebraici troviamo invece la loro forma qal (esempio: amò, mangiò, dormì).

L’antico paradigma ebraico del verbo è quello del verbo פעל (paàl), “fece” (noi diremmo “fare”) che viene preso a prestito quale paradigma tipico per tutti i verbi. Così, le sette forme sono:

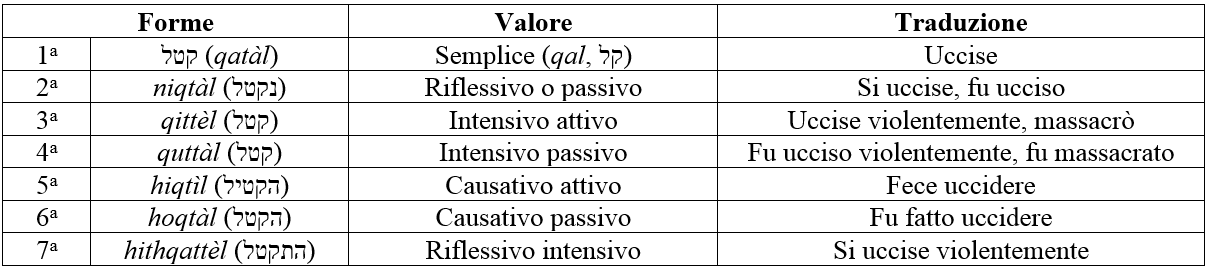

Qui, per un esempio, prendiamo il paradigma del verbo קטל (qatàl):

Così, ad esempio, hiqtìl (הקטיל) significa “fece uccidere”, e la sua forma si chiama hifìl.

In italiano esistono i tempi del verbo (presente, passato e futuro); in ebraico invece conta l’aspetto verbale ovvero la condizione dell’azione, che può essere completa o incompleta. “Il tempo com’è inteso in quasi tutte le lingue moderne non è lo stesso per la mentalità semitica. La cognizione del tempo di un’azione non è d’importanza capitale secondo la mentalità ebraica. Per una mente indogermanica è indispensabile collocare l’azione nella sua accentuatissima valutazione temporale. La condizione dell’azione intesa nella sua completezza o incompletezza era in genere sufficiente per i semiti e, in caso contrario, qualche termine dal significato temporale o storico avrebbe messo a fuoco il tempo”. – K. Yates, The Essentials of Biblical Hebrew, 1954, pag. 129.

Il perfetto esprime di per sé un’azione completa. In Gn 3:23, nella frase: “Dio il Signore mandò via l’uomo dal giardino d’Eden”, il verbo è al perfetto, indicando un’azione compiuta ovvero finita. Se l’azione non è terminata ovvero è incompleta, il verbo ebraico è all’imperfetto. Così, in Gn 1:2, dove è detto che lo spirito di Dio “aleggiava sulla superficie delle acque”, il verbo è all’imperfetto, indicando che l’azione non era terminata. Siccome in ebraico la forma perfetta o compiuta è la sola che riguarda il passato, in essa sono comprese tutte le sfumature dei nostri tempi (passato e trapassato prossimo, passato e trapassato remoto). Nella frase “in principio Dio בָּרָא [barà] i cieli e la terra” (Gn 1:1), il verbo בָּרָא (barà) è al perfetto (azione terminata, completata) e può essere tradotto con l’italiano “ha creato”, “aveva creato”, “creò”, “ebbe creato”. Come si fa a tradurre con il giusto senso? Ovviamente tenendo conto del contesto. In questo caso la traduzione giusta è “aveva creato”, perché al v. 2, subito dopo, è detto che la terra הָיְתָה (haytàh; tempo perfetto), “divenne” informa e vuota. Ora, siccome Is 45:18 afferma che Dio non creò la terra così, è ovvio che ci si riferisce a due momenti diversi: Dio aveva creato la terra e poi la terra divenne informa e vuota. Sbaglia quindi NR che traduce: “Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota”, dando l’idea che Dio l’avesse creata così. Sbaglia parzialmente TNM che traduce: “In principio Dio creò i cieli e la terra. Ora la terra risultò essere informe e vuota”, in modo equivoco, non distinguendo bene i passaggi: stato della creazione iniziale e stato successivo.

In ebraico il tempo perfetto indica, come detto, un’azione compiuta; ciò però può essere riferito a qualsiasi periodo di tempo: passato, presente o futuro. Per l’imperfetto è la stessa cosa, indicando un’azione incopleta che può riguardare qualsiasi periodo di tempo.

Aggiungendo alla forma del perfetto (detta qal), espressa alla terza persona, i suffissi corrispondenti alle altre persone (numero e genere), si ottiene la flessione del perfetto. La flessione dell’imperfetto si ottiene invece con prefissi anteposti all’infinito costrutto qal.

I sostantivi ebraici

I nomi possono essere in ebraico maschili o femminili, come in italiano. Manca il neutro, che il greco ha. Il femminile si ottiene aggiungendo una ה- (-h) al machile; esempio: אִישׁ (ysh), “uomo”, אִשָּׁה (yshàh), “donna”. Il femminile può essere però anche ottenuto aggiungento un ת- (-t) al nome maschile; esempio: כְּנַעֲנִי (kenaanì), “cananeo”, כְּנַעֲנִית (kenaanìt), “cananea”. Il plurale ha come desinenze ים- (-im) per il maschile e ות- (-ot) per il femminile; esempio: שָׁרִים וְשָׁרֹות (sharìm vesharòt), “cantori e cantatrici”. Ci sono tuttavia molti termini maschili che hanno desinenza plurale -ot pur rimanendo maschili (e perciò gli eventuali aggettivi vanno messi al plurale in –im); similmente molti termini femminili invece hanno la desinenza in -im, pur rimanendo femminili (gli aggettivi vanno concordati al femminile).

Come forse si è notato dall’esempio שָׁרִים וְשָׁרֹות (sharìm vesharòt), “cantori e cantatrici”, la congiunzione “e”, in ebraico וְ (ve), viene posta come prefisso alla parola.

In ebraico, il numero può essere anche duale (come in greco), oltre che singolare e plurale. Tipici duali sono “occhi”, “orecchi”, “caviglie” e così via; tuttavia, ci sono altre parole duali, come “cielo” (שָּׁמַיִם, shamàiym) e acqua (מָּיִם, màiym). La terminazione del duale è ַיִם– (-aiym).